삶은 여행이다. 여행은 또한 삶의 연속이다. 트래블 저널리스트가 금과옥조로 여겨야 할 공준(公準·postulate)이다. 일상적 비즈니스와 여행을 분리하기 어렵기 때문이다. 특별히 해외여행은 일반인의 삶과 연결될 때 더욱 의미를 찾을 수 있다. 괴테도 일상에 지쳤을 때 베네치아와 피렌체, 로마, 나폴리로 여행을 떠나 작가로서 영감을 다시 얻게 되는 <이탈리아 기행>을 저술했다. 그리고 “여행은 도착하기 위해서가 아니라 떠나기 위해서 간다”는 명언을 남긴다.

엔데믹이 되면서 해외여행 기회가 다시 찾아왔다. 하지만 달러 강세와 세계 곳곳의 인플레이션으로 항공료와 렌트카 비용이 팬데믹 이전의 2019년과 비교해 거의 2배 가까이 올랐다. 계획을 알차게 세워야 여행을 즐길 수 있다.

최근 수필가로 전향한 친구 중에 고응남이란 정보 기술(IT) 분야의 권위자가 있다. 교수 생활 28년에 64개국을 방문했다고 한다. 그게 가능할까. 국제학술대회에 적극적으로 참가했다고 한다. 이때 틈을 내서 주위 관광지와 국경을 넘어 이웃 국가를 방문해서 가능했다.

직장인이라면 해외 출장에서 자투리 시간을 어떻게 효과적으로 이용할 수 있을까. 뉴욕타임스는 ‘36시간 관광하기(36 Hours Tour)’란 기사를 20년간이나 트래블면에 연재한다. 낮선 도시를 방문할 때 이 여행기를 읽어보라. 패션 도시인 이탈리아 밀라노로 출장을 간다고 하자. 인터넷으로 “밀라노에서 36시간 여행하기(36 Hours in Milan)”를 검색하라. 뉴욕타임스에 2007년부터 최근 기사까지 다양한 밀라노 여행기가 10번 이상 나온다.

한 도시에서 36시간 보내기는 주로 금요일 오후에 시작한다. 숙소에 도착하고 곧바로 해피 아워스(happy hours)를 제공하는 레스토랑을 찾는다. 무료나 저가의 환영 샴페인을 한잔 마시고 그 고장의 특산물 요리를 즐긴다. 저녁을 맛있게 먹은 후에는 숙소로 돌아와 가장 편한 자세로 휴식을 취하며 잠을 충분히 잔다. 토요일 아침부터는 본격적으로 관광에 나선다. 일요일 오전에는 시내 관광이나 쇼핑을 주로 한다. 출국 3시간 전에는 공항에 도착해서 넉넉히 출국수속을 밟는다.

칠레 수도인 산티아고가 미국인에게 뉴욕타임스의 36시간 여행지 랭킹 1위로 꼽힌 적이 있다(Nell Wulfhart, 36 hours in Santiago, New York Times). 남위 33도에 있어서 북미가 한창 더울 때 산티아고는 선선하다. 북미가 추운 겨울일 때 산티아고는 오히려 따듯하다. 그래서 미국인이 즐겨 찾는 모양이다. 우리 일행도 최종 목적지인 파타고니아에 가기 전에 뉴욕타임스에서 나온 방식으로 산티아고에서 2박 3일을 즐겼다.

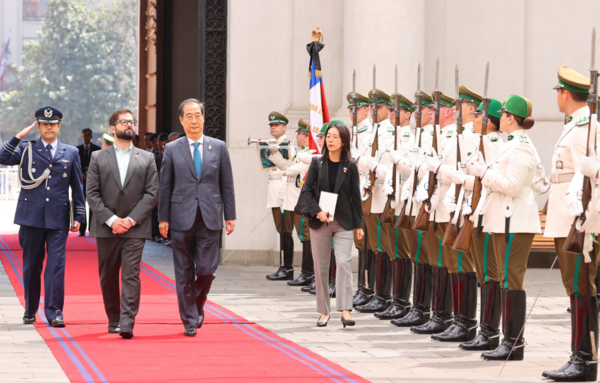

비슷한 시기에 한덕수 국무총리가 산티아고에 도착했다. 남미 3개국인 칠레, 우루과이, 아르헨티나를 순차적으로 방문하는 7박 9일 일정이었다. 총리 일행은 2박 3일 동안 한-칠레 60주년 외교 관계를 축하하는 행사에 참여했다. 정상급 외교를 펼치고 칠레에 거주하는 동포를 만났다.

그리고는 우루과이 수도인 몬테비데오로 출국했다. 대서양에 접한 몬테비데오는 부에노스아이레스, 산티아고와 비슷한 위도로 일직선상에 놓여있다. 태평양 인근의 산티아고에서 몬테비데오까지 1600㎞ 거리다. 비행기로 2시간 30분 걸린다.

우리는 미국 댈러스 공항에서 이륙해 산티아고 국제공항에 도착했다. 코로나가 확산하던 시기라 1시간이나 넘게 줄을 서서 기다리다 코안을 깊게 쑤시는 PCR 테스트를 받았다. 산티아고 시내의 하얏트 센트럴 호텔에서 짐을 풀고 제일 먼저 달려간 곳이 옥상 수영장이었다. 초여름 햇살에 파란색 수영장이 빛났다. 안데스 산맥으로 둘러싸인 칠레의 수도 산티아고의 시내 전경이 한 눈에 들어왔다.

당시 출발지였던 시애틀은 겨울 날씨로 가랑비가 밤낮으로 줄기차게 내렸다. 뼛속까지 한기가 스며들어 ‘잠을 이룰 수 없는(sleepless)’ 도시다. 남반부인 산티아고는 만물이 소생하며 봄을 막 지나서 초여름에 진입할 때였다. 안데스산맥의 눈이 녹아 산티아고 서쪽으로 흐르는 마포초(Mapocho) 하천으로 계곡물이 무섭게 쏟아져 들어왔다.

잠시 호텔 방에서 휴식을 취하고 오후 5시경에 가이드가 추천한 레스토랑으로 갔다. 샴페인으로 산티아고 도착을 자축한 다음, 태평양에서 잡은 해산물로 저녁을 먹었다. 둘째 날은 일찍 일어나 산티아고 도심을 구경했다. 점심때가 다가오니 김치와 된장찌개가 당겼다. 파트로나토 지역에 있다는 한인 식당을 찾아 나섰다. 뉴욕 맨해튼이 모델이라는 산해튼(Sanhattan) 도심을 벗어나 택시로 1시간 정도 달렸다.

칠레로 이주한 한인이 파트로나토 지역에서 옷과 액세서리 등의 가게를 열기 시작했다고 한다. 주위에 한인 마켓과 식당도 들어섰다. 칠레에 거주하는 한인은 2500명 내외다. 남가주 한인들이 1980년대에 올림픽 블루버드와 웨스턴 애비뉴를 따라 한인 식당과 가게를 열어 코리아타운을 형성했던 모습이 떠오른다.

숙소가 있던 라스 콘데스 지역은 칠레의 상층부가 주로 거주한다. 미국이나 유럽의 명품 도시처럼 도시가 화려하고 깨끗하다. 한인 가계가 드문드문 보이는 페트로나토 지역은 여타 남미 도시처럼 도로가 좁고 넘치는 자동차로 혼잡했다.

한덕수 총리가 방문하던 시기에 ‘서울의 거리’” 제막식이 대통령궁에서 6㎞ 떨어진 쉐라톤 산티아고 호텔에서 거행됐다. 스페인어로 서울은 영어표기에서 O자를 뺀 SEUL이다. 이 제막식은 남미 이주 역사상 처음으로 ‘서울의 거리’가 칠레에서 합법적으로 형성됐음을 상징한다. 페트로나토 지역은 산티아고 RM의 레콜레타 코무나에 있다. (세계여행기 36편 참조) 산티아고를 방문하는 한국인이 찾아 나선다면 칠레의 새로운 관광명소가 될 것이다.

산티아고는 전통적으로 한국에게 남미 진출의 교두보이다. 현재 외교 관계가 있는 중남미 20개 국가 중에서 칠레는 1949년에 최초로 대한민국을 합법적으로 인정했다. 1962년 수교한 이후로 문화적으로나 정치적으로 비슷하게 발전했다. 한참 IMF 경제위기를 겪을 때인 1998년부터 한국이 자유무역협정(FTA)을 검토했다. 이 FTA가 칠레와 처음으로 2004년에 발효됐다.

권위적인 군사정권 하에서 20년 이상을 보내며 비슷하게 근대화 과정을 거쳤다. 군부 실력자였던 피노체트는 박정희를 존경했으며 유신과 함께 한국의 경제발전 모델을 벤치마킹했다고 한다. 험난했던 민주화를 통해 선거로 평화적 정권교체를 이루어 낸 점도 비슷하다. (세계여행기 37편 참조)

한덕수 총리는 가브리엘 보리치 칠레 대통령과 모네다궁에서 만났다. 이 정상급 회담에서 한국과 칠레는 지금까지의 ‘포괄적 협력 동반자 관계’를 '전략적 동반자 관계'로 올리기로 합의했다. 남미에서 칠레와의 외교적 관계가 유럽연합(EU)과 멕시코 급으로 격상했음을 뜻한다. 외교에서 ‘전략적’이란 단어를 쓰기 위해서는 서로 상대국의 지구촌 역할을 인정해야 한다. 전략적 동반자 관계는 한국의 우호적 외교 관계 7단계 중에서 세 번째에 해당한다.

한국이 맺은 ‘글로벌 포괄적 전략적 동맹관계’는 미국이 유일하다. 한미 양국이 혈맹으로 세계 분쟁지역에서 군사적으로 함께 하겠다는 외교적 프로토콜(protocal)이다.