“저널리스트, 작가, 농부.”

2021년 미국 오리건주 주지사 선거에 나선 니콜라스 크리스토프(Nicholas Kristof)는 자신의 직업을 이렇게 소개했다. 37년간 뉴욕타임스에서 일한 그의 정체성은 저널리스트에만 그치지 않는다.

크리스토프는 1959년생으로 오리건주 얌힐(Yam hill)의 체리농장에서 유년시절을 보냈다. 오리건주 시골 소년(Farm boy from Oregon)이었던 그는 고등학교 시절 저널리즘에 눈을 떴다. 신문 편집과 보도에 재미를 넘어 사랑을 느꼈고, 지역 신문 맥민빌 뉴스 레지스터(McMinnville News-Register)에서 일도 시작했다.

그리고 1978년 하버드에 입학했다. 교내 신문 The Crimson에서 학생 기자로 활동했다. 졸업 후 옥스퍼드 법대에 1등 장학생으로 입학했지만, 저널리즘에 대한 그의 열정은 사그라지지 않았다. 1981년 법대 입학 후 첫 방학에 그는 폴란드로 향하고 그곳에서 노동운동을 탄압하려는 폴란드 정부의 계엄령과 마주했다. 크리스토프는 그가 보고 듣고 적은 것들을 담은 기사를 워싱턴포스트에 보냈다. 또 다른 방학엔 아프리카 대륙을 배낭만 들고 돌아다니며 기사를 쓰기도 했다. 학생 시절부터 그는 작은 세상이 아닌, 큰 세상을 바라보고자 하는 사람이었다.

옥스퍼드에서 법 공부를 마친 그는 미국으로 돌아가 법조인이 되는 길을 선택하지 않았다. 대신 1983년 이집트 카이로의 아메리칸 대학(American University)에 들어가 1년간 아랍어를 공부했다. 그리고 1984년 뉴욕타임스에 경제 전문기자로 입사했다. 로스앤젤레스에서 기자 생활을 시작해 홍콩, 베이징, 도쿄 지국장을 맡았다.

그리고 크리스토프의 일생에서 빼놓을 수 없는 한 사람이 있다. 월스트리트의 젊은 여기자, 셰릴 우던(Sheryl WuDunn). 그녀는 지금 크리스토프의 아내다. 이 둘의 만남은 최초의 부부 퓰리처상 수상이라는 결과의 시작이다.

날이 어두워질 때쯤 도시는 긴장으로 가득했다.

“이 짐승들아! 이 짐승들아!(You Beasts!)” 사람들이 무장한 군인들을 향해 외쳤다.

“우리는 명령에 복종해야만 한다.”

“그들이 명령하면 당신들은 우리를 쏠 겁니까?” 트럭을 둘러싼 사람들이 던진 질문이었다.

“여기서 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 당신이 꼭 말해야 해요.”

긴 머리의 대학생이 분노에 휩싸인 채 말했다.

“그렇지 않으면 이게 다 없었던 일이 될지도 몰라요.”

군부와 시민들이 천안문 광장에 한데 얽힌 일촉즉발의 상황. 크리스토프와 우던은 중국 천안문 사태의 현장을 12건의 기사에 생생하게 담았다. 그리고 1990년 퓰리처상 국제보도 부문에 선정됐다. 퓰리처상 위원회는 이들 기사를 두고 “중국의 대규모 민주화 운동과 그에 따른 탄압을 식견 있게 다룬 보도(knowledgeable reporting)”라고 평가했다.

2001년부터 크리스토프는 뉴욕타임스 ‘Op-Ed’에 칼럼을 쓰기 시작했다. 기자에서 칼럼니스트로 직함만 바뀌었을 뿐, 세계 속 현장으로 뛰어드는 그의 취재 스타일은 변하지 않았다. 칼럼니스트이지만 다른 취재 기자들의 취재에 의존하지 않는다. 직접 가서 보고 묻고 듣는다. 지난 3월 29일자 기사 ‘인도가 세상을 바꿀 수 있을까?(Can India change the world?)’엔 인도의 9학년 학생들과 직접 대화하고 6 곱하기 9가 무엇인지를 묻는 그의 모습이 나온다. 2005년 6월 14일자 기사 ‘강간, 납치, 그리고 침묵(Raped, Kidnapped and Silenced)’엔 파키스탄의 명예살인에 반대해 행동하던 소녀 무카타란(Mukataran)이 미국에서의 연설을 위해 공항을 향하던 중 크리스토프와의 연락이 끊기는 장면이 그려진다.

철저한 ‘현장형 기자’인 그는 기자 생활을 하며 4개 대륙에서 살아보았고 150개국을 넘게 방문했다. 부시 대통령이 ‘악의 축(Axis of evil)’이라 불렀던 국가들(이라크, 이란, 북한)도 최소 2번씩은 찾았다.

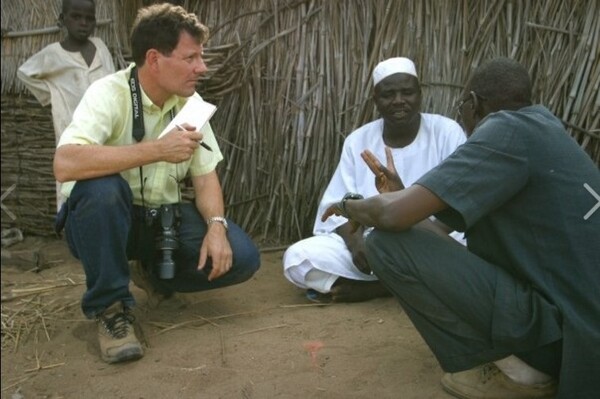

특히 그의 관심사는 가난하거나 불우한 처지에 놓인 사람들에 있다. 수단, 캄보디아, 나이지리아, 에티오피아, 파키스탄, 인도 등이 주로 그의 취재가 이뤄지는 곳이다. 2018년 트랜지션 어브로드(Transitions abroad)와의 인터뷰에서 그는 “만약 당신이 말라리아로 죽어가는 아이를 본다면, 혹은 사창가에 갇힌 소녀를 본다면, 이건 더 이상 추상적인 개념이 아니다. 당신은 당신이 가진 어떤 수단을 통해서라도 그것과 싸우려 노력하게 된다. 내 경우엔 그게 키보드다(Mine is a keyboard)”라고 말했다. 뉴욕타임스도 크리스토프의 주요 취재 영역을 인권, 여성의 인권, 건강, 국제 사건이라고 소개한다.

그리고 2006년 현장에 충실한 기자의 기사는 퓰리처상 코멘터리 부문 수상작이 됐다. 수단 다르푸르에서 발생한 집단 학살을 다룬 보도다. 퓰리처상 위원회는 “그의 칼럼이 지구상 다른 곳에 존재하는 목소리 없는 이들에게 목소리를 주었다”고 평가했다.

전 세계를 누비는 현장형 기자다 보니 그의 동료들로부터 예상치 못한 이야기도 들을 수 있다. 뉴욕타임스에서 2년간 크리스토프의 어시스턴트로 일한 리리엘 히가(Liriel Higa)는 그가 가난한 나라들을 주로 여행하기에 돈이 별로 안 든다는 게 장점이라고 말했다. “그는 대부분 단백질 바로 끼니를 때우고 그의 숙소는 별이 보이는 하늘 아래 텐트나 간이침대다.” 오지를 누비는 크리스토프에게 최고의 천국은 ‘빠른 와이파이가 통하는 곳’이란 말도 그의 취재 환경을 짐작케 한다.

크리스토프의 저널리즘은 기사에서 끝나지 않는다. 현실의 변화로 이어진다. 대표적인 예가 크리스토프 홀리데이 임팩트 프라이즈(Kristof Holiday Impact Prize)다. 그는 연말마다 독자들의 기부를 독려하는 칼럼을 작성한다. 크리스토프 홀리데이 임팩트 프라이즈 홈페이지에서 기부나 자원봉사를 신청할 수 있다. 2022년엔 아프리카 농부들을 위한 지원단체 원 에이커 펀드(One Acre Fund), 저소득층 학생들에게 안경을 지원하는 비전 투 런(Vision to Learn) 등에 기부금이 쓰였다. 이런 그를 두고 2016년 유엔은 그를 ‘글로벌 캠페인을 펼치는 영웅(Hero in the global campaign against violent extremism)’이라 평가했다.

그런 그가 2021년 뉴욕타임스를 나왔다. 이유는 바로 자신의 고향인 오리건주 주지사 선거에 나가기 위함이었다. 뉴욕타임스를 떠나며 그는 “저는 훌륭한 직업, 뛰어난 에디터들, 그리고 최고의 독자들을 가졌죠. 아마도 이곳을 떠나는 건 바보 같은 짓일지도 몰라요”라고 말했다. 하지만 그럼에도 그를 움직이게 만든 것 역시 현장과 사람이었다. “여러분 모두 제가 얼마나 오리건을 사랑하는지, 그곳에 사는 오래된 친구들의 고통에 얼마나 분노했는지 알 거예요. 그래서 저는 문제를 들어내는 것뿐만이 아니라 직접 고칠 수 있는 방법들을 찾아보기로 마음을 먹었습니다.” 이 당시 떠나는 크리스토프를 두고 아서 설즈버거 발행인은 “그는 그저 목격자(witness)가 아니었다. 그는 다른 이들이 너무나 쉽고 편하게 무시해버리는 이슈와 사람들에 주목할 것을 요청했다”며 기자로서의 그를 평가했다. 하지만 그는 거주 자격 미달로 주지사 선거에 나가진 못했다. 2022년 8월에 뉴욕타임스로 복귀해 칼럼니스트로서의 삶을 이어가고 있다. 그의 운명은 역시나 저널리스트였나보다.

그의 글에선 ‘연결’과 ‘스토리’가 포인트다. 그는 2014년 빅씽크(BIG THINK)와 인터뷰 영상에서 수단 다르푸르 학살 사건을 보도할 때를 떠올리며 글이 가져야 하는 중요한 특징을 설명했다. 2004년 당시 수십만의 무고한 사람들이 수단에서 학살로 죽어갈 때 뉴욕에선 붉은 꼬리매가 센트럴파크의 둥지를 탈출한 일이 최고의 관심사였다. 완전히 불에 타버린 마을들을 향해 가던 그는 좌절했다. 어째서 나는 사람들이 붉은 꼬리매에게 보이는 만큼의 관심을 이곳 학살 사건에 불러일으키지 못하고 있는가. 여기서 그는 수십만의 학살 피해자가 아닌 한 사람의 피해자에 대한 공감을 독자에게서 끌어내야 함을 깨달았다. 그는 독자를 잡아끌기 위해 한 명의 주인공을 둘러싸고 진행되는 ‘눈을 못 떼겠는’ 스토리(riveting story)가 필요하다고 강조했다. 실제로 그의 기사엔 주인공이 한 명씩 등장한다. 무학력자 부모 둔 11살 인도 소년 무케시(Mukesh), 19살에 아이를 낳은 시에라리온의 소녀 예부 카보(Yeabu Karbo), 파키스탄 명예 살인에 반대해 행동한 무카타란(Mukataran), 나발디의 딸 다샤 나발나야(Dasha Navalnaya) 등.

그의 글쓰기 전략엔 ‘작은 것을 통해 큰 것을 보여주기’도 있다. 일명 마이크로스토리(micro story). 그는 2009년 굿리드(Goodreads)와의 인터뷰에서 가디언에서 프리랜서 작가로 일했던 빅터 조르자(Victor Zorza)의 영향을 받았다고 했다. “빅터 조르자는 몇 년간을 인도의 한 마을에 살며 그 마을의 소우주(microcosm)들을 통해 인도에 대한 글을 썼다. 나는 그것이 주제를 다루는 상당히 강력한 방법이라고 생각했다.”

그는 아내 우던과 함께 책을 공동 출간한 작가이기도 하다. ‘중국이 미국 된다(Thunder from the East: Portrait of a Rising Asia)’ ‘절망 너머 희망으로(Half the sky)’ ‘기부 수업(A path appears)’ 등이 대표작이다. 그는 역시 책에서도 저개발국의 현실, 여성 인권 문제를 주로 다뤘다. 2020년에 쓴 책 ‘타이트로프(Tightrope, 팽팽한 줄이라는 뜻)’에선 예외적으로 미국의 현실을 짚었다. 그는 같은 해 빈곤 해결을 주제로 진행된 미시간 대학 행사(University of Michigan Poverty Solution 2020)에 강연자로 나섰는데, 그때 책의 동기를 이렇게 설명했다. “나는 아프가니스탄과 이라크에서 많은 시간을 보냈다. 하지만 지난 19년간 이곳 전쟁에서 죽은 미국인들보다 더 많은 미국인이 미국 땅에서 절망사(death of despair)한다는 사실에 뒤통수를 맞은 것 같았다.”

그의 또 다른 정체성은 바로 농부다. 구글 검색창에 크리스토프 팜(Kristof Farms)이라고 치면, 귀여운 보라색 포도와 빨간 체리 그림이 그려진 사이트가 나온다. 뉴욕타임스 칼럼니스트가 농부라니. 믿어지지 않아 사이트를 이리저리 돌아다녀 보니 진짜다. 움직이는 영상 속 광활한 포도밭의 모습이 펼쳐지고 ‘제품(Products)’ 코너를 클릭하니, 리저브 사이다(reserve cider), 오차드 사이다(orchard cider)가 각각 27달러, 29달러에 판매되고 있다. 농장을 운영하는 직원 설명엔 크리스토프가 매니저(general manger)라고 소개되어 있다. 과연 체리농장에서 자란 오리건주 시골 소년(Farm boy from Oregon)답다.

저널리스트로서, 작가로서, 그리고 농부로서 삶의 현장 속으로 뛰어드는 사람, 니콜라스 크리스토프. 2015년 브라운 폴리티컬 리뷰(Brown Political Review)와 인터뷰에서 그는 이렇게 말했다. “나는 빛을 비추는 일을 하고 있다고 생각해요. 나의 직업은 이슈들에 빛을 비추는 거예요. 무시되거나 빛을 발하지 못하는 이슈들에 빛을 비추면 당신은 더 큰 영향력을 갖게 돼요. 저는 저의 칼럼이 사람들을 흔들어 깨우길 바랍니다.”