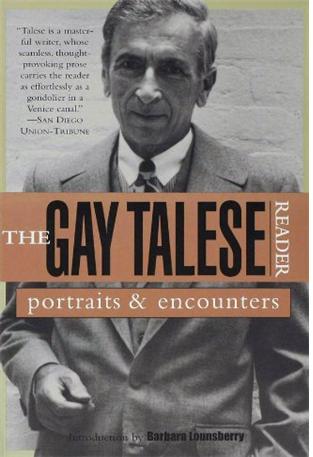

게이 탤리즈는 몸에 딱 맞는 정장을 즐겨 입는다. 붉은색부터 회색, 검은색까지 다양한 색상의 정장에는 늘 빨간 행커치프가 꽂혀있다. 다 새버린 흰 머리에 얹힌 회색 중절모는 그의 상징이다. “저널리스트들이 대개 옷을 못 입는다. 죽어서 관에 묻힐 땐 좋은 정장을 함께 넣어주지 않나. 죽어서는 잘 차려입으면서 왜 살아서는 안 그럴까.” 올해 여든넷인 그의 인생철학이다. 멋지게 차려입은 탤리즈는 잡지, 신문, TV에 자주 등장한다. 그는 노란 넥타이를 매고 <Big Think>의 전문가 코너에 등장했다. 주제는 ‘게이 탤리즈와 뉴저널리즘’이었다. 그는 “뉴저널리즘은 새로운 저널리즘이 아니다. 그저 논픽션에 소설가들이 다루던 스토리텔링 기법을 사용한 것”이라고 말했다. 저자로 소개됐지만, 과거 그는 뉴저널리즘을 시작한 ‘기자’였다.

“탤리즈는 그의 세대에서 가장 중요한 논픽션 작가이자 적어도 두 세대의 기자들에게 가장 많은 영향을 끼칠 사람” - David Halberstam(베트남전 종군기자, 퓰리처상 수상)

우연히 바이라인을 달게 되다

탤리즈는 1932년 미국 뉴저지의 오션시티에서 태어났다. 그의 친가 중 유일하게 아버지가 1922년 이탈리아 칼라브리아에서 미국으로 건너왔다. 아버지는 재단사였다. 어린 시절 그는 아버지 가게에서 만든 맞춤정장을 입었다. 그런 그가 기사를 쓰기 시작한 건 순전히 우연이었다. 그의 야구팀 보조코치가 지역신문에 전화하기 바쁘다고 항의하자 수석코치는 고등학교 2학년이었던 탤리즈에게 이 일을 부탁했다. 탤리즈는 그의 저서 <Origins>에서 “이 실수로 나는 지역신문의 운동부를 맡게 됐고 코치는 대가로 운동시간을 더 줬다. 기왕이면 신문에 단순한 정보만 나열하기보다는 윤택한 글을 쓰려고 노력했다”고 회상했다.

“(이름으로 놀림당하지 않았냐는 물음에) 전혀. 나는 내가 가진 바이라인으로 불렸다. 고등학생 때 <Ocean City Sentinel>에서 기사를 썼다. 대학생 때는 심지어 <Sports Gay-zing>이라는 칼럼도 썼다.” - Gay talese, 2007년 인터뷰

이런 노력은 탤리즈가 알라바마대학교에 입학하고 나서도 계속됐다. 신입생이었던 그는 1951년 학보 <Crimson-White>의 스포츠 에디터로 ‘Sports Gay-zing’이라는 칼럼을 쓰기 시작했다. 그는 피처 기사의 전형적인 리드를 깨기 위해 무던히 노력했다. 그가 51년 3월 7일에 쓴 기사는 ‘날렵한 트위드 재킷을 입고, 멋들어진 농구화를 신은 채, 윈저 매듭의 타이를 맨 프랑스 교수가 웃으며 재차 물었다’로 시작한다. 흡사 소설과 비슷하지만 탤리즈 기사의 인물과 묘사는 사실 그대로였다.

1956년부터 1965년까지 <뉴욕타임스>

탤리즈는 1953년 대학졸업 후 뉴욕타임스에 카피보이(copyboy)로 취직했다. 그는 사람들에 대한 강렬한 호기심을 느꼈다. 1969년 발행된 <The Kingdom and the Power>에 따르면 그는 존재하는 이야기를 그리려 했지만, 다들 대형기사를 원했기에 관심을 받지 못했다. 그는 끊임없이 보이지 않는 뒷면을 보려고 노력했다. 그러나 한국 교전이 벌어지면서 탤리즈는 1954년 켄터키의 포트녹스 부대로 발령받았다. 그곳에서도 그는 여전했다. 탱크를 다루는 소질은 없었지만, 뛰어난 언어능력을 발휘해 <포트녹스의 비밀>이라는 칼럼을 지역신문에 기고했다. 1956년 뉴욕타임스는 다시 돌아온 탤리즈를 카피보이가 아닌 스포츠 기자로 고용했다. 그는 9년 동안 마피아 가족, 아메리카의 성과 검열, 이탈리아인의 이주문제를 다뤘다. 그중에서도 스포츠는 그의 주 분야였다. 그는 경기 결과보다 그날 패배한 선수, 선수들 사이에 서있던 심판 등 ‘사람’에 집중했다. 탤리즈는 1959년 복싱 기사를 통해 장면과 대화를 설명하는 저널리즘의 기법과 팩트를 기반으로 한 인용을 결합했다. 그는 종종 인상적인 독백도 사용했다.

카메라맨은 거실에서 챙겨온 그들의 장비로 플로이드 패터슨의 매니저를 찍으려 했다. ”안됩니다.“ 다마토가 말했다. ”그렇지만 커스“ 그들은 간청했다. ”제발요---“ ”안됩니다.“ 다마토가 다시 말했다. ”우리가 싸움에 동의한 것처럼 보일 겁니다.“ 다마토는 뒤를 돌아 하수구를 지나 사라졌다. 이내 곧 관중이 가득한 홀에서 그를 찾을 수 없었다.

<1958년 11월 27일 뉴욕타임스에 게재된 복싱 기사, 탤리즈>

<프랭크 시나트라가 감기에 걸렸을 때>, 에스콰이어

탤리즈는 점차 신문에 글을 쓰는 데 한계를 느꼈다. 그는 기한에 맞춘 기사가 아닌 영원할 수 있는 글을 쓰고 싶었다. “처음으로 글쟁이로서 자유가 없다고 느꼈다” 그는 당시를 이렇게 표현했다. 1965년 그는 잡지 <에스콰이어>와 1년 동안 6개 기사를 조건으로 계약했다. 탤리즈는 시나트라에 대한 기사를 쓰게 됐다. 가수이자 영화감독인 프랭크 시나트라는 수년 동안 에스콰이어와의 인터뷰를 거절해오고 있었다. 탤리즈 역시 그를 인터뷰할 수 없었다. 시나트라는 감기에 걸려있었다. 탤리즈는 3개월 동안 시나트라의 주위를 맴돌았다. 에스콰이어는 5,000달러가 넘는 돈을 투자했고 탤리즈는 오래 머물기 위해 저렴한 숙소에서 묵었다. 그는 시나트라를 둘러싼 ‘조연’에게 집중했다. 녹음실, 클럽, 리허설 장소, 회사 등을 쫓아다니며 75명 스태프를 포함한 부모, 부인, 전부인 등 시나트라 주변 인물들을 취재했다. 기사에 시나트라와의 인터뷰는 한 줄도 등장하지 않지만, 시나트라는 어린 아이에게 다정한 어른, 감기에 걸려 예민한 프로, 딸을 항상 보고 싶어 하는 아버지로 그 실체가 뚜렷하게 드러난다. 뉴저널리즘의 시작인 <프랭크 시나트라가 감기에 걸렸을 때>는 그렇게 탄생했다.

“감기에 걸린 시나트라는 물감 없는 피카소, 연료 없는 페라리이다.”

<프랭크 시나트라가 감기에 걸렸을 때, 1966년>

뉴저널리즘은 새로운 저널리즘이 아니다

<프랭크 시나트라가 감기에 걸렸을 때>는 즉각적인 반응을 가져왔다. 저널리스트 피트 해밀은 탤리즈의 문체를 치켜세우며 “이 기사는 잡지 기사가 얼마나 훌륭할 수 있는지 보여주는 예”라고 말했다. 2003년 10월 개최된 에스콰이어 70주년 행사에서 <시나트라>는 “역대 최고 기사”로 뽑혔다. 탤리즈는 철저한 취재로 취재원의 내면에 이입하는 동시에 문학적인 기법을 도입한 뉴저널리즘을 시작했다. 그러나 정작 그는 뉴저널리즘이라는 단어를 거부한다. 그는 National Public Radio에 출현해 “뉴저널리즘을 사용하는 일부 사람들이 팩트에 느슨해지는 경향이 있다. 바로 그게 내가 이와 절교하고 싶어 하는 이유”라고 말했다. 뉴저널리즘은 스토리텔링 기법을 사용한 팩트다. <뉴뉴저널리즘> 또한 “탤리즈가 남긴 건 더 순수해진 저널리즘”이라고 평가했다.

탤리즈는 저널리즘의 가치에 대한 신념이 뚜렷하다. 그는 녹음기가 저널리즘을 망친다고 생각한다. 저널리스트가 녹음기를 사용하게 되면 취재원과 짧은 시간동안 Q&A만 나누며 얕은 대화를 하게 된다는 이유다. 그는 <Big Think>를 통해 “시나트라에 대한 기사를 쓸 때 스튜디오, 라스베이거스 모두 다 하나의 큰 장면이었다”며 “녹음기를 사용하면 실내에서 짧게 인터뷰한 후 혼자 녹음기만 돌려 듣는다. 우리가 할 수 있고 해야 하는 일은 많은 사람을 만나야 하는 실외에도 있다”고 말했다.

“저널리스트 대다수가 너무 게으르다고 생각한다.” 탤리즈, 2007년 인터뷰

탤리즈는 여전히 부지런하다. 그는 여든이 넘어서도 고집스럽게 그만의 패션스타일을 유지하면서 책도 내고 칼럼도 쓴다. 원칙을 지키는 신념과 부지런함은 저널리스트의 기본 덕목이다. 역사를 공부하고 싶었다는 그는 우연히 글쓰기를 시작했지만, 오랜 시간동안 ‘소명으로서의 기자’를 실천한 저널리스트다.