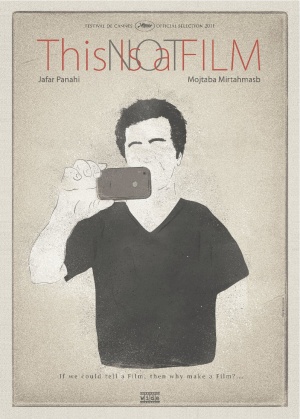

영화 <이것은 영화가 아니다>

11월 편집유골

2011년 5월 17일, 이란의 영화감독들이 경찰에 붙잡혔다. 구체적인 체포 과정과 이유는 그 어느 언론 매체에서도 찾을 수 없다. 이란 현 정부에 반대하는 의중을 조금이라도 내비치는 영화감독들은 하나 둘씩 감옥으로 향하고 있다. 검열은 아이디어 상태로 존재하는 영화에까지 손길을 미쳤다. 이란 감독들은 시나리오를 집필해서 정부에 보고하고 검사받고 수정한다. 수정을 했지만 제작을 허락 받지 못한 작품도 숱하다. 그런데 그 작품을 생각해 냈다는 이유도 체포의 근거가 돼버렸다. 그 날 체포된 모지타바 미르타마숩(41세, 남) 감독과 2010년 12월에 체포된 자파르 파나히(50세, 남)감독은 <이것은 영화가 아니다>(2010)를 통해 무엇을 말하고자 했을까?

자파르 파나히 감독은 세계적인 거장이다. 데뷔작인 <하얀 풍선>(1995)으로 칸 영화제에서 황금 카메라상을 수상했다. 이어 2000년에는 영화 <순환>으로 베니스 영화제 황금사자상을 수상한다. 그는 이란 사회의 부조리를 고민하고 영화에 담아왔다. <순환>에서 성매매여성의 내면을 그렸고 <붉은 황금>(2003)에서는 이란 당국의 부정부패를 고발한다. 베를린 영화제 은곰상을 수상한 <오프사이드>(2006)는 여성의 인권 문제를 재치 있게 표현했다. 이란 여성은 축구 경기를 볼 수 없다. 감독은 축구 경기를 보고 싶어 하는 소녀들의 목소리를 영화로 제작했다. 어찌 보면 전 세계가 지켜보고 있는 그의 영화를 이란 당국이 불편해 하는 것은 당연하다. 결국, 감독은 이란 사회의 정치적인 논란들을 예술을 통해 전 세계로 공론화시켰다는 이유로 사회적 제재를 받는다. 파나히 감독은 체포되기 직전까지의 모습을 영상으로 남긴다. 이 영상이 <이것은 영화가 아니다>다.

영화는 ‘영화’가 아니다.

차를 우려내 화려한 식탁에 앉아 있는 감독에게 전화가 온다. 수화기 너머에서 변호사가 말한다. “60년에서 20년으로 줄일 수 있을 것 같아요.” 실망한 표정이 역력한 감독이 되묻는다. “6년은 더 줄일 수 없나요?” 변호사는 “네, 그건 어쩔 수 없어요. 징역은 사셔야 할 것 같네요”라고 말한다. 지난 해 12월 20일, 재판에서 그는 ‘국가 안보에 위협 도모와 이슬람 공화국에 반대하는 내용을 선전 한다’는 혐의로 6년 징역형에 20년간 연출, 제작, 시나리오 집필, 해외여행, 인터뷰 금지령을 선고 받는다. 그는 6년 징역형보다 20년 영화제작 금지령에 더 크게 절망한다. 세계 언론은 이란 정부의 태도를 ‘예술적 사형선고를 내리다’라고 표현했다. <이것은 영화가 아니다>의 제작 영상은 프랑스로 ‘밀반입’돼 개봉할 수 있었다.

영화를 제작할 수 없는 영화감독의 고뇌는 의도적인 편집 없이도 의도성 다분한 의미를 관객에게 던진다. 파나히 감독은 자신을 촬영 중인 미르타마숩 감독에게 이란 정부가 반체제 활동의 혐의로 지적한 그의 시나리오 내용을 설명한다. 예술을 하고 싶어 하는 소녀가 있다. 이 소녀는 예술대학에 합격까지 하지만 가족의 반대로 집에 감금된다. 제작되지도 못한 그의 영화는 조그만 창문으로 밖을 내다보고 있는 소녀의 시선으로 시작된다. 자신을 가두는 보수적인 가족과 조그만 방을 탈출하는 과정이 줄거리다. 막힘없이 시나리오를 설명하던 파나히 감독이 말한다. “말로 설명하면 뭐해. 다 표현할 수가 없어. 영화로 보여줘야 하는데.” 75분의 러닝 타임동안 영화에는 감독의 시선과 배경 음악이 없고 대사도 없다. 그리고 영화의 마지막에는 ‘전 세계의 영화감독에게 바친다’는 글귀가 떠오른다.

파나히의 용기

지금 언론은 쟁점에서 빗겨서있다. 지난 날, 인화학교 성폭행 사건이 그랬고 미디어법 날치기 사건, 한미 FTA 비준안도 그렇게 넘어가고 있다. 대중이 관심을 갖지 않을 것이라는 미디어의 자의적인 판단에 의해서다. 혹은 대중이 관심을 갖지 않아도 된다는 판단이 작용했다. 다시 말해, 미디어가 어떠한 기준에 따라 검열을 하고 있는 것이다. 영화감독들이 영화를 통해 현실을 폭로하는 것을 예술적 행위로 용인해야 하는지, 반사회적 행위로 낙인 해야 하는지 판단하는 범위는 언론의 것이 아니다. 언론은 쟁점의 한 가운데서 ‘보도’를 해야 한다. 검열의 기준을 규정하는 것은 예술의 일이기 때문이다.

일찍이 러시아의 문호 톨스토이는 검열의 기준을 독자에 두었다. 독자가 쉽게 이해할 수 있는 것은 좋은 예술이며 그렇지 않은 것은 예술이 아니기 때문에 이해하기 어려운 예술은 검열의 대상이어야 한다는 것이다. 예술과 예술이 아닌 것, 검열을 해야 할 대상을 정하는 기준은 예술계의 오랜 고민이다. 언론은 이와 다르게 그들의 삶과 행위를 그대로 표현하여 독자로 하여금 스스로 판단하게 할 뿐이다. <이것은 영화가 아니다>는 이러한 의미에서 언론이다. 그리고 언론은 <이것은 영화가 아니다> 같아야 한다.

이란의 반정부 영화감독들이 ‘예술적 사형선고’를 당하고 있던 지난 3년간, 우리나라 미디어 어느 페이지에도 이들의 기사는 실린 적이 없다. 파나히 감독은 <이것은 영화가 아니다>를 통해 전 세계 영화감독들의 네트워크를 형성하고자 했다. 부당함을 고발하고 정부의 방침에 반박할 공중이 형성되기를 바랐다. 하지만 <이것은 영화가 아니다>는 흥행작이 아니다. 흔한 네이버 영화평도 없고 별점도 없는 영화다. 아무도 관심을 갖지 않은 영화감독은 테헤란의 악명 높은 에빈 교도소에 수감되어 있다. 파나히 감독이 체포되고 많은 영화 협회가 그의 석방을 요구하는 탄원서를 이란 정부에 보냈다. 파나히는 2010년 베를린 영화제의 토론 패널과 칸 영화제의 심사위원으로 초대받았지만 이란 정부의 거부로 참석할 수 없었다. 그리고 지난 5월 17일에는 이 영화의 공동 감독인 미르타마숩 감독까지 체포됐다. 파나히 감독이 풀려날 때쯤이면 정부와 대중에 눈치를 보지 않고 기사를 보도할 수 있는 날이 올지 모르겠다.