“집도 가깝고 가도 어차피 혼자라서 할 일이 없을 텐데 회식이나 함께 하지 그래.” 재작년 부산에서 근무하면서 민지영 씨(25)의 상사가 신입사원에게 자주 했던 말이다.

민 씨를 제외한 신입사원 14명은 부산에 연고가 없어 회사 근처에서 자취했다. 상사 요구를 거절할만한 명분이 없었다. 그래서 꼼짝없이 회식에 가야 했다. 민 씨는 다행히 조부모와 함께 살았다. 귀가가 늦으면 조부모가 걱정한다며 빠져나올 수 있었다.

상사들은 회식에 불참하는 신입을 이해하지 못했다. 민 씨 회사는 2016년 울산 본사에서 부산으로 분사했다. 직원들이 그대로 함께 이주했다.

“아침에 일어나서 출근하면 같이 회사 생활하고 저녁에 퇴근하면 같이 밥 먹고. 하루를 같이 보내는 게 당연한데. 신입사원은 그게 안 되니까 자기들은 이해를 못 하는 거죠.”

대구 혁신도시에 있는 공기업에서 일했던 허 씨(33)는 “어차피 퇴근하고 갈 데 없지 않냐며 일을 몰아주는 경우가 있었다”고 했다. 첫 근무지였던 서울에서는 없었던 일이다.

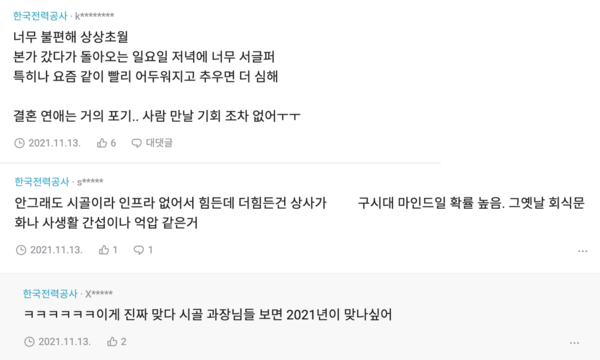

청년이 지방 근무를 피하는 이유의 하나가 후진적인 기업 문화라는 목소리가 나온다. 직장인 커뮤니티 ‘블라인드’에는 ‘시골이라 인프라 없는 것도 힘들지만 회식문화나 상사의 사생활 간섭이 더 힘들다’는 글이 많이 올라온다.

한국경영자총협회가 올해 1월 청년(20~34세 남녀) 구직자 500명을 대상으로 실시한 ‘청년 구직자 취업 인식조사’에 따르면 ‘워라밸 및 기업문화’를 취업에서 우선 고려사항으로 꼽은 경우가 20.5%였다. 임금 및 복지 수준(37.6%), 고용 안정성(21.7%)에 이어 세 번째였다.

민 씨는 부산 근무 1년 반 만에 경기 성남으로 직장을 옮겼다. 그는 “지금 회사는 판교에 있어도 동료가 경기도와 서울 등 곳곳에 흩어져 사니까 회식을 잘 안 한다”고 말했다. 자율적이고 수평적인 조직 문화 역시 좋다고 했다.

지방의 경우에 기업 문화가 좋아도 정주 여건이 미흡해서 생기는 문제도 있다. 예를 들어 휴일이나 퇴근 후에 카페에 갔다가 회사 직원을 자주 만난다. 몇 안 되는 카페에 모이기 때문이다.

허 씨는 주말에 카페에서 상사와 자주 마주쳤다. 자기 차가 없어 멀리 갈 수가 없었다. “운이 좋으면 계산을 대신 하긴 하지만, 그래도 부담이 되죠.”

SK이노베이션 서산 공장은 충남 서산시 지곡면에 있다. 걸어서 30분 이내인 카페는 1개뿐이다. 교통, 병원, 문화시설은 더욱 열악하다.

경남대 양승훈 교수(사회학과)는 수도권이 지방에 많은 면에서 의지하므로 지방이 소멸하면 결과적으로 수도권이 누릴 혜택을 포기해야 한다는 점을 인식해야 한다고 강조했다.

“서울은 더이상 쓰레기를 버릴 공간이 없어서 다른 지자체의 땅을 빌리고 있다. 부울경(釜蔚慶)이 원전을 정지시키면 전국에 블랙아웃 등 큰 어려움이 온다. 지방이 징징대는 것이 아니다.”